株式会社サツマ薬局 野口 裕司

今回は、薬局領域の事業で活躍をされている野口様のビズストーリーをお届けします。

- こんな方におすすめ

-

・薬局業界の方

・今後どのように薬局として成長していくべきか迷われている方

- こんなことが学べる

-

・薬局として生き残るための在り方

・挑戦するときに決めておくべきたった1つのこと

株式会社サツマ薬局 野口 裕司

今回は、薬局領域の事業で活躍をされている野口様のビズストーリーをお届けします。

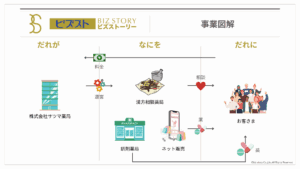

1918年に設立し、現在四代目となる「街の薬局・漢方専門薬局」を展開しています。

市販薬・化粧品・健康食品の販売はもちろん、処方箋の扱いや国内外へ向けた医薬品のネット販売、さらには在宅医療まで様々な新規事業に取り組んでいます。

–ありがとうございます!漢方専門薬局ではどのようなサービスを行っているのでしょうか?

ちょっとした不調等の軽い相談から、病院ではどうにもならず困り果てているという相談まで、店頭や電話などでお話を伺い、解決に導いています。

具体的には、東洋医学で行われているような「顔色や舌を見る体質判断」や「血流計を用いての生活養生アドバイス」を行い、1人1人に合った最適な漢方やサプリを提案しつつ、お客様の悩みに寄り添うことで、不調から来るストレスを軽減させるお手伝いをしています。

–なるほど…!薬局=在宅医療も聞き慣れないなと感じました。

これからの世の中、高齢者の増加や精神疾患患者が増加していくにつれて在宅医療が多くなるのではと考えていますので、2023年8月から在宅専門薬局として「こはく薬局」を開局し、より地元の方々の健康に役立つサービスを展開させています。

また、「HAT店」では、未病や予防の段階で健康増進を支援する「健康サポート薬局」と、病気になった後も地域の中で治療を続けられるように「地域連携薬局」を取得しました。入退院時や在宅医療への対応時に他医療提供施設と連携して対応できる薬局が受けられる認定を受けていて、ケアマネージャー等と連携することで安心して患者さんが在宅医療を受けられるようにしています。

自社で販売していた漢方薬の服用により、病院で全く治らなかった喘息やアレルギー、アトピーが治るという自身の体験をきっかけに、「漢方や統合医療をもっと広めたい」という思いが強くなったことが大きな理由の1つでした。

幼い頃から重度のアレルギーと小児喘息を持っていました。処方薬の使用を続けていましたが一向に治ることがなく、大学時代になっても入退院を繰り返した結果自暴自棄になって大学を中退し、パチプロになったり引きこもりになったりしてドン底の時代を過ごしました。

–ご自身の経験から、多くの人たちの悩みを解決したいと思うようになったのですね!

そうですね。そこから漢方相談専門薬局に舵を切り、取り扱う健康食品や薬の質を高めたり、どこでも買えるような製品の取り扱いを辞めるなど専門性を高める方向性に切り替えました。さらには、当時業界内ではタブーとされていたネット販売への参入などを経て先代から引き継ぎ、四代目として社長に就任しました。

–ここまで事業を伸ばしてこられた要因ってどこにありますか?

元々は一般的な「街の薬局」でしたが、「漢方相談薬局」「調剤薬局」「ネット販売」の3本柱にシフトしたことが1番の要因です。3本柱にシフトしたことで売上が上昇して、安定しましたね。

–ありがとうございます!店頭販売とネット販売の売上比率を教えてください!

ネット販売も2つに分類されていて、1つ目がいわゆるネット上でのクリック販売で、2つ目がネット経由の相談販売になります。ですので、はっきりと線引きがしにくいですがネット経由の相談販売をネット売上に入れると、店頭販売が30%、ネット販売が70%という比率になります。

-これから事業を伸ばしていくにあたって課題になりそうなポイントはありますか?

大きく分けると3つの課題があります。

1つ目は「情報発信」です。

今はまだコロナの影響もあって東洋医学、統合医療の需要は増えてきていて、さらにはシニア世代の人口も増えています。それにより、中々病院で治療できないような疾患も増えることで市場も増えてきますし、東洋医学へのニーズも増えてきます。ですが、市場ニーズは増えても「どこで購入していいか」「どこに相談していいか」という情報がうまく伝わらないと事業拡大にはつながらないので、情報をうまく発信していくことが今後大事になってきます。

–少子高齢化により今後ニーズは増える一方ですね。2つ目の課題を教えてください!

2つ目は「調剤に代わる柱を作ること」です。

世の中の業種、業態の市場年数は25年から30年スパンくらいで、導入期→成長期→停滞期→衰退期と推移していくと言われています。医薬分業により薬の処方箋を外に出すという国の方針が1997年頃から始まり、調剤薬局がすごく伸びてきたんですけど、現在25年以上経って衰退期を迎えています。ですので、新たな柱を立てたりシフトチェンジを行わないと勝てる企業にはなれないと感じています。

3つ目は「業務のAI化」です。

ここ数年間で労働人口減少を実感していますので、社内の業務を随時AI化していかないとこれからずっと人に困ることになりますので、人の確保に意識を向けるよりAIに任せられるものはAI化していく方向に意識を向けていきたいです。

–野口さんが経営をする上でこだわっていることはなんでしょうか?

企業理念にもある「すべてはお客様のために」をベースとして、お客さまに喜んでいただけるサービスは何かを常に考えています。

また、「より詳しい医療情報の発信をすること」にこだわっています。普段の生活の中だと、どうしても大手メディアが発信する情報のみが入ってきますので、あまり出回っていない情報が入ってくることがなく治療ができていない方も多くいます。そのような方々を救うためにも大手メディアに依存しない情報を発信して少しでも多くの方々が治療できるようにしていきたいですね。

「新しいことに挑戦したときの撤退ポイントを決めておく」ことです。

私は始めることより撤退することのほうが難しいと思っていて、例えば2年間続けた場合、2年間コストをかけたのに撤退したらすべてが無駄になると思うと中々踏み出せずズルズル引きずってしまうことになります。それが結果的に会社の足枷になるので、始める前に撤退ポイントを定めておくことでリスクを最小限に抑えることにもつながりますし、取り戻せない失敗にはならないのではないかと思います。

代表者に就任してから早8年経過しました。

就任以前からもいろんな事業に挑戦し、トライアンドエラーを繰り替えしながらみんなには大変な苦労と困惑をかけてしまったことも多かったです。

これまで本当にみんな日々着実に丁寧な仕事をしてくれていて常々感謝していますが、伝えるタイミングもこれまでありませんでした。また、私自身照れくさい部分もありますし、みんなもいきなり感謝の言葉を言われても困惑すると思いますので、この場を借りて「ありがとう」と伝えたいですね。

「売上高10億円規模の会社にすること」です。

現在が6億円ほどですが、10億円にすることで会社も安定しますし大きく崩れるリスクは最大限減らせるのではないかと考えています。また、利益の視点だと小売業は5%が目標値と言われていますので、そこまで行けば納税の義務もきちんと果たせますし、企業の安定及び自己資本比率も安定してくるので、ひとまず売上高10億円と利益率5%を目標にしています。この目標を達成することで情報発信力も強くなって、当社が目指している理想に近づいていくと感じています。

野口さん、ありがとうございました!

当時業界のタブーとされていたネット販売を始め、会社を成長させてきた先見の明と勇気を持たれている野口さんの今後のご活躍に注目です!

▼株式会社サツマ薬局 公式サイト

▼株式会社サツマ薬局 コーポレートサイト

https://www.320320.net/corporate/

▼公式Facebook

https://www.facebook.com/satuma320

▼楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/satuma/index.html

▼公式Instagram

株式会社サツマ薬局

株式会社サツマ薬局